News-Detailansicht

Sexuelle Fortpflanzung? Für echten Mehltau nur zweite Wahl!

Echter Mehltau ist genetisch perfekt an seine Wirtspflanzen angepasst. Sexuelle Fortpflanzung und neue Erbgutkombinationen erweisen sich für den Pilz offenbar meist als Nachteil. Unge-schlechtliche Vermehrung ist für den Mehltau dagegen wesentlich erfolgreicher, wie Pflanzenbiologen der Universität Zürich und des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln belegen. Dennoch leistet sich der Pilz einen sexuellen Fortpflanzungszyklus.

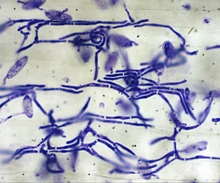

Mehltaukolonie (blaue Strukturen = Pilzhyphen) auf einem Weizenblatt. Bild: Institut für Pflanzenbiologie.

Echter Mehltau gehört zu den gefürchtetsten Pflanzenkrankheiten: Der parasitäre Pilz befällt Kulturpflanzen wie Weizen und Gerste und verursacht jedes Jahr hohe Ernteeinbussen. Jetzt analysierten Beat Keller und Thomas Wicker, Pflanzenbiologen der Universität Zürich, mit ihrem Team das Erbgut von Weizen-Mehltauvarianten aus der Schweiz, England und Israel. Die Gruppe von Paul Schulze-Lefert vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln untersuchte derweil das Erb-gut von Gersten-Mehltau. Die in «Nature Genetics» bzw. «PNAS» publizierten Resultate decken eine lange gemeinsame Geschichte der Ko-Evolution von Wirt und Schädling auf sowie einen unerwarteten Erfolg von ungeschlechtlich gezeugten Nachkommen des Mehltau-Pilzes. Darüber hinaus geben die Daten neue Einblicke in die Kulturgeschichte von Weizen und Gerste und ihre Interaktion mit dem Mehltau-Krankheitserreger.

Ungeschlechtlich entstandene Nachkommen erfolgreicher

Mehltau pflanzt sich, wie andere Pilze auch, auf zwei Arten fort: Auf sexuellem Weg, bei dem Erbgut neu kombiniert wird, und auf ungeschlechtlichem Weg, bei dem Nachkommen und Mutterpilz erbgleich sind. Die Forscher weisen jetzt nach, dass der Erfolg der beiden Fortpflanzungsarten unterschiedlicher nicht sein könnten: «Die auf befallenen Wirtspflanzen nachgewiesenen Mehltau-Pilze haben sich nur alle paar Jahrhunderte erfolgreich sexuell fortgepflanzt. Die Vermehrung verlief haupt-sächlich auf ungeschlechtlichem Weg», erläutert Thomas Wicker.

Dieser verblüffende Sachverhalt hat seine tieferen Gründe: Um die Wirtspflanze infizieren zu können, muss der Mehltau-Pilz die Abwehrmechanismen der Pflanze erfolgreich ausschalten können – der Parasit muss perfekt an seinen Wirt angepasst sein. Dazu Keller: «In einer Parasit-Wirt-Situation sind Neukombinationen des Erbgutes für den Parasit nachteilig, da sich dadurch die Anpassung an den Wirt bzw. an dessen Abwehrmechanismen verschlechtert.» Erbgleiche Nachkommen von erfolgreichen Mehltaupilzen, solchen die bereits Wirtspflanzen infizieren konnten, haben dagegen die optimalen genetischen Voraussetzungen, um ihrerseits einen Wirt befallen zu können. Gemäss Schulze-Lefert sind Weizen- bzw. Gersten-Mehltau-Nachkommen aus ungeschlechtlicher Fortpflanzung im Normalfall erfolgreicher als solche aus sexueller Fortpflanzung. Asexuelle Fortpflanzung als Erfolgsmodell scheint charakteristisch für viele parasitäre Pilze zu sein, also auch für jene, die Menschen befallen, wie zum Beispiel Fusspilz.

Sex lohnt sich doch

Anhand der Genanalysen können die Wissenschaftler weiter nachweisen, dass Mehltau bereits vor 10‘000 Jahren, also vor der eigentlichen Domestizierung von Weizen als Nutzpflanze, auf den Vorläuferformen des späteren Weizens parasitierte. Alle späteren durch Züchtung oder spontane Mutationen entstandenen genetischen Veränderungen der Getreidepflanzen waren nie in der Lage, den Mehltau-Pilz längerfristig vom Weizen fernzuhalten. Genau an diesem Punkt zeigt sich der Vorteil der sexuellen Fortpflanzung, und weshalb sich der sonst meist erfolglos verlaufende sexuelle Fortpflanzungszyklus für die Mehltau-Pilze trotzdem lohnt: Weizen und Mehltau befinden sich in einem permanenten evolutionären Wettrüsten. «Wenn der Weizen seine Abwehrmechanismen gegen den Parasiten verbessert, muss der Pilz nachziehen können, sonst hat er verloren», erklärt Wicker. «Das ist nur mit der Neukombination des Erbgutes, sprich sexueller Fortpflanzung möglich.»

Offenbar kam es im Verlauf der Jahrtausende verschiedene Male zu sexuellem Austausch und zu Vermischungen des Erbgutes von verschiedenen Mehltau-Varianten. Auf diese Weise entstanden neue Mehltau-Varianten, die in der Lage waren, neue Weizensorten zu befallen. Die Wissenschaftler vermuten, dass der antike Getreidehandel mitverantwortlich für die Entstehung von neuen Mehltau-Varianten war.

Literatur:

Thomas Wicker et al. The wheat powdery mildew genome shows the unique evolution of an obligate biotroph. Nature Genetics. July 14, 2013. doi:10.1038/ng.2704

Stéphane Hacquard et al. Mosaic genome structure of the barley powdery mildew pathogen and con-servation of transcriptional programs in divergent hosts. PNAS. May 21, 2013. doi/10.1073/pnas130607110

Kontakt

Weizen-Mehltau:

Prof. Dr. Beat Keller

Institut für Pflanzenbiologie

Universität Zürich

Tel. +41 44 634 82 30

E-Mail: bkeller (at) botinst.uzh.ch

(Text: Dr. Calista Fischer, Kommunikationsbeauftragte MNF)